3月27日至29日,普洱学院团委赴西盟县开展“石榴籽同心·青春志同行”——铸牢中华民族共同体意识青春实践研学活动暨2025年团干部培训。团支部书记(学生)、校学生会成员、“青马班”学员、“遵音传薪”志愿宣讲团等30名师生参加。

强化党纪学习,筑牢信仰根基

3月27日,师生到达西盟县委党校并举行研学开班仪式,许涵老师带领大家学习了习近平总书记关于民族团结的重要论述,并就本次研学活动的纪律作出明确要求。

“青”力“青”为,为爱守护

研学队来到岳宋乡小学,进行实践教学,看望“周恩来班”的师生们,活动现场,研学队带来了一批图书,捐赠给为孩子们。岳宋乡小学老师表示,这些图书不仅是知识的宝库,更承载着普洱学院师生对孩子们满满的关爱。捐赠仪式后,普洱学院“遵音传薪”宣讲团向“周恩来班”的师生宣讲遵义会议精神,宣讲员们用生动语言和鲜活事例,讲解遵义会议的历史背景与伟大精神,让师生对党的光辉历史有了更深理解,决心传承红色基因。

追寻先辈足迹,汲取奋进力量

来到西盟革命烈士陵园和民族团结盟誓塔前,通过现场教学,研学队详细了解中国共产党西盟革命史和民族团结进步的历史文化,近距离瞻仰先烈们的英雄事迹和革命精神。在民族团结盟誓塔前,全体人员共唱国歌、团歌,举行宣誓仪式,回顾当年先辈们的盟誓场景。缅怀革命先烈的丰功伟绩,让同学们心灵受到了强烈的震撼和洗礼,更加坚定了为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的决心。在现场的李艳同学说:“站在西盟民族团结盟誓塔前,聆听那段热血沸腾的盟誓历史,先辈们跨越民族携手奋进的身影仿佛浮现在眼前。各民族为了共同家园,立下庄重誓言,汇聚成磅礴力量。我真切领悟到民族团结是发展根基,我深知我们要传承这份团结,为民族和谐添砖加瓦。”

随后,研学队来到《阿佤人民唱新歌》纪念馆内,随着讲解员饱含深情的讲述,通过一张张记录历史的黑白照片一件件凝结岁月沉淀的展出实物全体师生沉浸在老一辈革命先烈勇于担当,敢为人先迎难而上的崇高精神追求中。

接着,研学队来到娜妥坝边疆社区大黑山重走边疆路,师生共走边境路,穿过崎岖的山路,潮湿是森林,大家满身汗水,气喘吁吁,脚下走的每一步都是千千万万个守卫我们边防的守边战士、民兵、护边员、先烈等走过无数次的路,他们用奉献、坚守、担当维护着我们的家园,正是因为有了他们这些平凡却伟大的平民英雄十年如一日地守护着祖国的每一寸土地、每一份平安,祖国才会强大,岁月才会静好。束佳同学体验完后感叹道:“这次大黑山通道体验让我明白红色教育从不是简单的概念搬运,而是用先辈们用脚步丈量出来的信仰刻度。只有走了先辈走过的道路,我才明白界碑旁那排钢钉划出的责任分量”。

青春足迹印边疆,探访民族印记

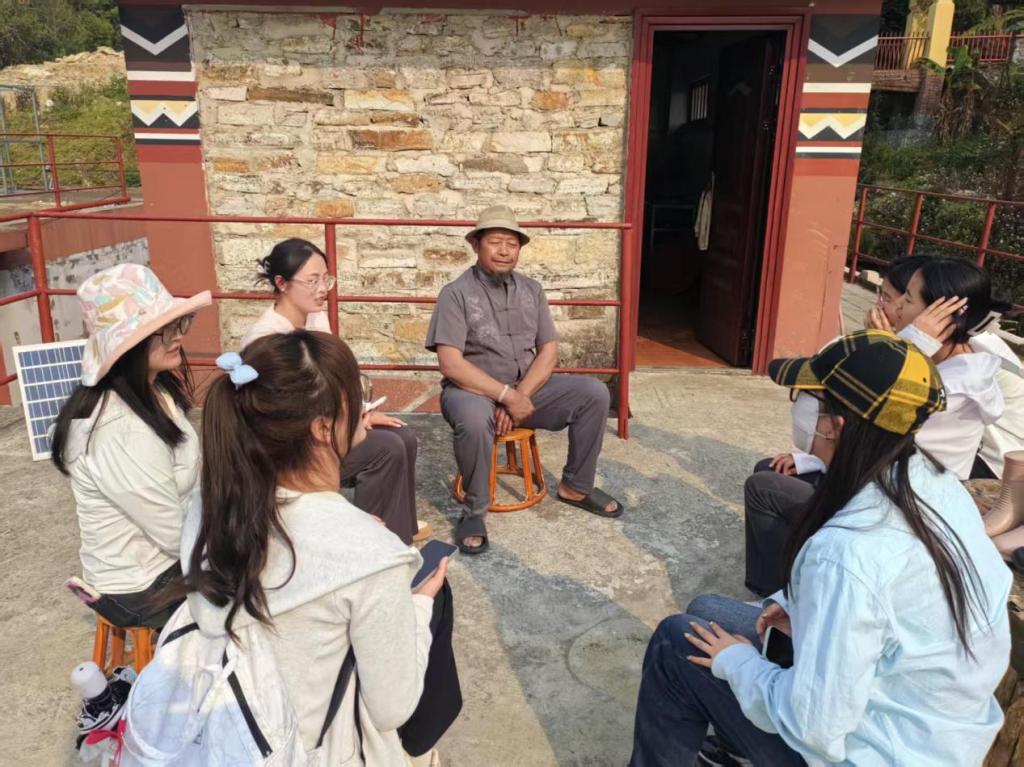

活动期间,研学队来到村民家调研,遇到了非遗传承人岩相太爷爷,他是佤族长笛的非遗传承人。现场看到了岩相爷爷吹长笛,近距离了解佤族长笛非遗传承的魅力。同时,体验佤族的射箭活动,与当地佤族人民交流沟通体验当地的射箭文化。晚上参加民族团结晚会,普院青年与西盟青年相互交流,推动各族青年文化融合交流发展。

同时,研学队到了龙潭山,爬山体验,跟随讲解员了解西盟县博物馆佤族“司岗里”文化,师生们体验佤族的历史文化沧桑,激发内心的民族团结一家亲意识。李文鑫同学说:“通过实地探访龙潭秘境,聆听佤族传说与生态保护等故事,让我领悟到人与自然共生的智慧。民俗知识与现代生态理念的结合,启发我们思考当代的生活方式。”

聚焦团学发展,团干部共话成长

西盟行的最后以研讨会教学的方式结束,在西盟党校的创业实训基地召开座谈会,同学们围绕此次研学实践活动进行讨论,总结此次学习的成果和收获。会上,同学们各抒己见,同学段鹏说:“在这一次会议分享交流中,我深刻体会到铸牢中华民族共同体意识是边疆民族地区发展的精神支柱。通过当地佤山儿女与各族同胞共同守护国土、建设家乡的鲜活事例,让我认识到作为新时代建设者,我们应立足多元一体的国情,以促进交往交流交融为己任,让民族团结之花在边疆常开长盛,为实现中华民族伟大复兴奉献青春力量。”

本次活动,师生共赴西盟,通过实地勘察、现场教学、研讨交流等多种手段,沉浸式研学,深入了解思普革命历史,传承红色基因,培养爱国主义情怀,学习先辈事迹,从拉勐、李保、岩火龙时代楷模的事迹中汲取奋进力量,树立正确的人生观、价值观和世界观,铸牢中华民族共同体意识,种下民族团结的种子,共同铸就伟大的“中国梦”。

学习体会

校学生会主席团成员 何高彤

龙潭在朝光轻抚下苏醒,木鼓声翻越佤山,我们就此踏入西盟这片“秘境”。此前,我对西盟知之甚少,三天研学,让我对这里有了更深刻地了解。在岳宋乡小学“周恩来班”,我们看到整齐身着佤族服装的孩子们,他们眼眸明亮,展现出佤族人健康自然的美。在民族团结盟誓塔,我们了解到拉勐、李保等先辈的故事,先辈的誓言穿越山风,我们重述誓词,民族团结不再是石壁上的符号,而是流动在年轻血脉里的歌。我们继续前行,当双脚真正踏上大黑山的边境线,界碑的温度透过鞋底传来,在同一块土地上立起的铁丝网就成为国与国的分界,我深深感受到守边人的不易。永俄寨的火塘边,佤族织锦与木鼓舞,承载着佤族人民的记忆。我们学着唱起《阿佤人民唱新歌》,当年轻的声音响起,“新歌”从未断裂,一代又一代佤族人的歌声,裹挟着祖先的回响,奔向新时代的海洋。边疆的褶皱里藏着的不是传说,而是无数双温热的手掌,正编织着新时代的锦绣。

张苑 外国学院学院团总支副书记(学生)

初到西盟,我仿佛闯入了一片被时光遗忘的秘境。云雾缭绕的群山、错落有致的佤族木楼、牛头图腾上斑驳的岁月痕迹……这片土地以其原始的神秘感扑面而来。然而,随着研学的深入,我逐渐意识到,西盟的“神秘”并非源于与世隔绝,而是一种扎根于大地、历经千百年沉淀的文明智慧。在这里,自然与人文交织,传统与现代碰撞,每一寸土地、每一个故事都在向我诉说着关于生命、敬畏与传承的深刻课题。在这个急速全球化的时代,西盟像一面明镜,让我们照见:真正的进步不是用单一标准丈量世界,而是学会在差异中共生,在传承中创新。西盟很美,是秘境,是世外桃源,这里没有红绿灯,但有独特的文化,有热情的人民,有一种让人不愿离开,来了还想再来的魅力。以后有机会,我还会再去西盟,在佤山深处再次触摸文明的温度。